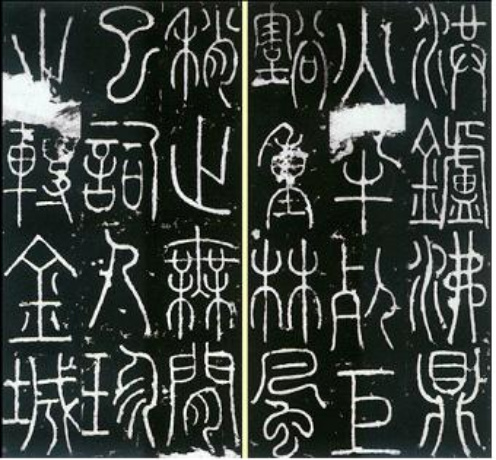

51. 三墳記(唐, 李陽冰)

당나라에서 전법(篆法)에 정통한 사람으로는 이양빙을 최고로 친다. 여총(呂總)은 『속서평(續書評)』에서 “이양빙의 전서는 마치 옛 비녀가 사물에 의지하여 힘이 있는 것 같으니 이사 이후 오직 한 사람뿐이다.”라고 칭찬했다. 이 작품은 이양빙의 대표작이다.

이양빙(李陽冰, 약 720-780)의 자는 소온(少溫)이고 조군(趙郡, 河北省 趙縣) 사람이며 주요 활동은 숙종과 대종 연간(756-780)이다. 그는 이백의 집안 삼촌이었으나 이백보다 2달이 적었고, 이백은 만년에 이양빙에게 의지하여 살다가 죽었다. 이백이 죽은 뒤에 이양빙은 그의 시문을 편집하고 아울러 서문을 지어 문집을 간행했다. 이양빙은 일찍이 집현학사가 되었다가 만년에 소감(少監)에 이르렀기 때문에 ‘이소감(李少監)’이라 불렀다. 그는 소전을 잘 썼다. 처음에는 <역산비(嶧山碑)>를 배웠으며, 특히 <벽락비(碧落碑)>를 좋아하여 일찍이 그 아래에서 며칠간 침식을 하며 감상하느라 떠날 줄을 몰랐다. 뒤에 <오계찰묘지(吳季札墓誌)>의 열고 닫는 변화와 용과 뱀이 서리고 똬리를 틀며 굳세고 날카로우면서 호방한 것을 보고 그 연원을 얻어 독창적인 풍격을 창조했다. 그는 스스로 “이사 이후 곧 바로 소생에 이르렀으니 조희와 채옹은 말하기에 부족하다.”라고 했다. 당시 사람들은 그의 글씨가 날쌔고 굳센 것에 대해 ‘필호(筆虎)’라고 했다.

<삼분기(三墳記)>는 당나라 대력(大曆) 2년(767)에 새긴 것으로, 이계경(李季卿)이 짓고 이양빙이 썼다. 원석은 오래전에 없어졌고 송나라 때 중각했으며, 전서로 24행에 행마다 50자씩 써서 2면에 새겼다. 현재 섬서성 서안의 비림에 있다. 손승택(孫承澤)은 『경자소하기(庚子消夏記)』에서 “전서 진ㆍ한 이후 이양빙을 제일로 추앙한다. <삼분기>를 보면 운필이 정확하고 법도가 삼엄하니, 이는 진실로 쉽게 이를 수 있는 것이 아니다. 내가 일찍이 육탐미가 그린 <금릉도> 뒤에 쓰인 이양빙의 글씨를 보니 굳센 가운데 표일한 정취가 물씬거리는 것이 또한 석각이 이를 수 있는 바가 아니다.”라고 했다.

이양빙 전서의 묘함은 붓에 있다. 법도에 따라 들어가 점과 획이 항상 붓 가운데서 운행하고, 역세로 일으키고 거두며 형세를 따라 행필을 하여 붓의 작용점이 시종 행필의 중심선에 있다. 이렇게 하면 비록 필획이 가늘더라도 둥글며 골력이 특별히 뛰어나니, 이를 ‘옥저전(玉箸篆)’이라 부른다. 또한 바로 이것 때문에 묵적은 필획 중간에 항상 하나의 실오라기 같은 묵흔이 나타나는데 근대 사람인 황빈홍(黃賓虹)은 이를 ‘원주법(圓柱法)’이라 불렀다. 남송의 진유(陳槱)는 『부훤야록(負喧野錄)』에서 “소전은 이후 이후 오직 이양빙이 홀로 그 묘함을 떨쳤다. 항상 진적을 보면 글자의 필획이 일어나고 그치는 곳에 모두 필봉이 조금 드러나며 햇빛에 이를 비쳐보면 중심의 실오라기 같은 먹물이 배나 짙다. 이는 용필이 힘이 있고 또한 곧바로 내려서 기울지 않았기 때문이다. 그러므로 필봉은 항상 필획 가운데 있으니 이것이 바로 그 오묘함을 조성하는 곳이다.”라고 했다. 이양빙의 묵적은 이미 존재하지 않지만 진유의 말은 매우 믿을 수 있다.

지금 <삼분기>를 보면 봉망이 암암리 감춰졌고 형세에 따라 둥글게 전환하여 내려오는 중간에 잠깐 숨었다가 드러내는 뜻이 마치 옥루흔과 같아 부드러운 가운데 강함을 취했다. 필세는 펼치고 기개는 넓어 마치 샘물이 암암리 흐르고 소리는 맑고 뜻은 그윽한 것 같다. 세로는 기장이 이삭을 드리운 것 같고, 가로는 누대가 중첩된 것 같아 마치 위아로 날아 움직이는 자태와 처마에 이슬이 드리운 것 같다. 비록 때로는 문자의 법도를 넘는 것이 있지만 당나라 제일의 명가임에 부끄러움이 없다. 유희재는 『서개』에서 이에 대해 다음과 같이 말했다.

이양빙은 <역산비>를 배웠고, <연릉계자묘제자(延陵季子墓題字)>를 배워 변화가 있었다. 그의 작품이 훌륭한 것은 자연 현상과 현실 생활에서 예술창작의 소재를 취했다는 점이다. 자신도 말하길 “천지산천에서 모나고 둥글면서 자연스럽게 흐르는 형체를 얻었고, 일월성신에서 가로와 세로로 돌아가는 법도를 구했다. 가깝게는 자신에게서 취하고 멀리로는 만물에서 법을 얻었다. 따라서 그윽한 귀신의 정상을 표현할 수 있었고 희로애락의 편안함과 처참함에 이르는 것까지 모두 나타낼 수 있었다.

서예를 잘 배우는 사람은 결국 반드시 자연에서 법을 취하니, 이는 당나라 서예의 전형적인 특징이다.

'서론과 글감 > 서론광장' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 53. 소초천자문(唐, 懷素) (0) | 2009.06.11 |

|---|---|

| [스크랩] 52. 자서첩(唐, 懷素) (0) | 2009.06.11 |

| [스크랩] 50. 제질문고(唐, 顔眞卿) (0) | 2009.06.11 |

| [스크랩] 49. 고신첩(唐, 顔眞卿) (0) | 2009.06.11 |

| [스크랩] 48. 마고선단기(唐, 顔眞卿) (0) | 2009.06.11 |