[스크랩] 46. 고시사첩(唐, 張旭)

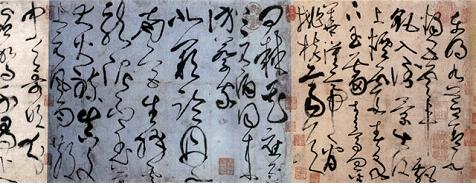

46. 古詩四帖(唐, 張旭)

이 작품은 장욱이 썼다고 전해진다.

장욱(張旭)의 생졸년은 자세치 않고 자는 백고(伯高)이며 오군(吳郡, 江蘇省 蘇州) 사람이다. 그는 육간지(陸柬之)의 아들 육언원(陸彦遠)의 외종질이다. 그는 또한 안진경의 스승이면서 처음에 상숙위(常熟尉)가 되었다가 이후 금오장사(金吾長史)를 지냈기 때문에 ‘장장사(張長史)’라 불렸다. 그는 당나라 서예가에서 가장 다채롭게 기이한 이야기를 전하는 인물이다. 학식이 연박하고 성정이 자유분방하며 시문에 뛰어났는데 특히 절구에 정통했다. 『전당시(全唐詩)』에 6수의 시가 전해지는데 경지가 깊고 그윽하다. 해서 필법에 정통했으며 초서로 특히 이름이 났다. 술을 좋아하여 크게 취하면 소리를 지르고 달려 글씨를 썼는데, 혹은 머리카락에 먹을 적셔 글씨를 쓰고 깬 뒤에 다시 보니 신기하여 다시 얻을 수 없을 정도였다. 그러므로 사람들은 그를 ‘장전(張顚)'이라 불렀다. 현종 때(712-756) 이백(李白)의 시, 배민(裴旻)의 검무, 장욱의 초서를 ‘삼절’이라 했다. 장욱은 ‘초성(草聖)’이란 칭찬을 받았으나 전하는 작품은 매우 적어 해서인 <낭관석기(郎官石記)>가 있다.

<고시사첩>은 묵적본으로 낙관이 없다. 고시 4수를 초서로 쓴 것으로 앞의 2수는 양경신(梁庚信)의 <보허사(步虛詞)>이고, 뒤의 2수는 사령운(謝靈運)의 <왕자진찬(王子晉贊)>과 <암하일노공사오소년찬(岩下一老公四五少年贊)>이다. 모두 188자를 40행으로 오색지에다 썼다. 일찍이 선화내부에 있었다가 현재는 요령성박물관에 수장되어 있다.

이 작품을 누가 썼는지에 대해서는 역대로 의론이 많았으나 동기창의 발문으로 장욱의 글씨라 정해졌다. 이 작품의 의경과 서예로 보면 천고의 기이한 작품이라고 할 수 있으며, 역대의 광초가 여기서부터 나오지 않은 것이 없다.

장욱의 서예를 이해하려면 먼저 그의 서학관념을 이해해야 한다. 자료에 의하면 장욱은 젊었을 때 외삼촌인 육언원에게 서예를 배워 저수량의 필법을 얻었다. 그러나 그는 일반 서예가와는 달리 서예에 대한 필법 운용이 무르익은 경지에 달했을 때 진정한 서예가의 안목으로 자연과 생활에서 자신의 정감과 개성을 상대할 상징물을 찾아 완전히 자기의 예술언어와 풍격으로 변화하여 완성했다. 이는 기예로 말미암아 도에 나아간 것이라 하겠다. 그는 “외로운 쑥이 스스로 떨치면 놀란 모래가 무너져 내려앉는다. 나는 이로부터 기묘하고 괴이함을 얻었다[孤蓬自振, 驚沙坐飛, 余自是得奇怪].”라고 했고, 또한 “공주의 마부들이 길을 다투는 것을 보고, 또는 고취곡을 듣고 필법의 뜻을 깨달았으며, 공손대랑이 칼을 들고 검무를 추는 것을 보고 필법의 정신을 깨우쳤다[見公主擔夫爭道, 又聞鼓吹而得筆法意, 觀倡公孫舞劍器得其神].”라고 했다. 이렇게 물상의 형태를 얻었다는 것은 조화의 이치를 깨달음을 뜻한다. 필법은 단지 그 경지를 표현하는 수단일 뿐이다. 이것이 장욱의 가장 고귀한 점이다. 이를 통해 작품을 보면 비교적 쉽게 이해할 것이다.

이 작품의 용필을 보면 이미 이른바 ‘장두호미(藏頭護尾)’가 없다. 모든 것이 형태에 인하여 필세를 나타냈기 때문에 필법, 필세, 형태의 어울림이 종이에 함께 나타나고 있다. 붓을 곧게 들었다가 내려 통쾌하면서도 침착하고 리듬이 명쾌하며 자태가 호방하고 표일하다. 이것이 바로 ‘고봉자진(孤蓬自振)’의 효과이니 기운이 생동하고 만물이 들어있다. 사전(使轉)은 방종하고 표일하여 혹 중심으로 향하거나 중심에서 멀어지면서 마치 급류가 분등하고 부딪치며 돌고 쓸어버리면서 달려 나아가 억제할 수 없는 낭만주의 기식이 충만하다. 이것이 이른바 ‘경사좌비(驚沙坐飛)’이다. 만약 높은 곳에서 굽어보는 방법으로 검무를 상상해보면, 그 중에서 상하좌우 그리고 돌리고 종횡으로 달리는 것이 이것과 서로 같지 않겠는가? 글자와 글자 사이가 서로 피하고 나아가며, 바름과 기울음이 서로 살아나면서 화목하며, 혹은 크고 작게, 혹은 내치고 수렴하며 위배되면서도 범하지 않고 조화하면서도 같지 않음이 바로 ‘담부쟁도(擔夫爭道)’이다. 완급에 법도가 있고 자연스러우면서 강하고 약한 것이 바로 ‘고취(鼓吹)’의 묘수이니 리듬마다 음에 맞는다. 글자의 크기 변화가 매우 크니 때로는 한 글자가 몇 글자의 크기를 점하기도 한다. 행과 열이 없고 장법이 가장 기이하고 특별하며 뜻에 따라 사전을 하여 기묘함을 헤아릴 수 없는 경지에 이르렀다.