[스크랩] 53. 소초천자문(唐, 懷素)

53. 小草千字文(唐, 懷素)

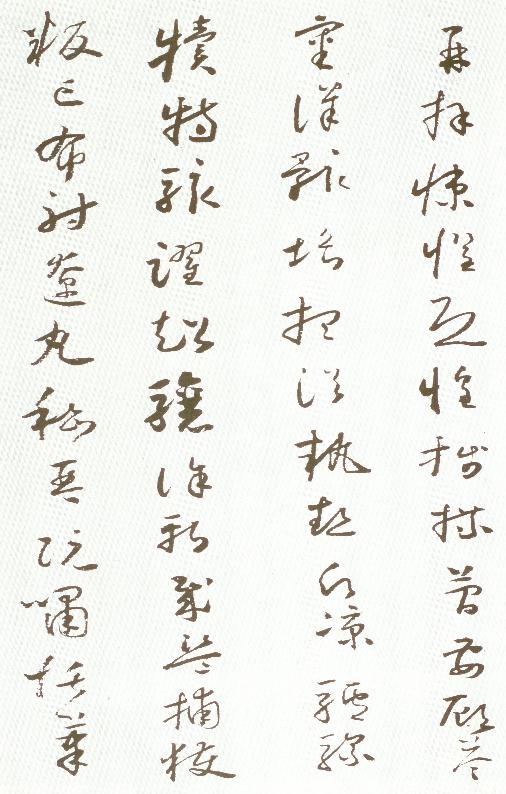

<소초천자문>은 또한 <천금첩(千金帖)>이라고도 하며, 견본의 묵적이고 초서로 84행을 썼다. 끝에 “貞元十五年六月十七日于零陵, 書時六十有三.”이라는 서명이 있다. 이 작품은 회소 만년의 것으로, 진적은 명나라 때 문징명이 소장하고 있다가 청나라 말에 석육주(釋六舟)를 거쳐 상해의 서씨에게 들어갔다.

이 작품은 젊었을 때 쓴 <자서첩>의 풍격과는 완전히 다르다. <자서첩>은 미친 듯 표일한 자태를 추구했지만 이 작품은 오히려 평담하고 고아하여 마치 두 사람이 쓴 것처럼 다르다. 이렇게 서풍이 바뀐 것은 연령과 상관이 있지만 또한 신체의 상황과도 연관이 있다. 회소는 <논서첩(論書帖)>에서 “풍을 맞은 지 이미 4년이 되었다.”라고 했다. 이를 보면 손과 팔이 영활하지 않아 젊었을 때처럼 미친 듯 방종한 작품을 하기 어려워졌고, 게다가 나이가 들어 심정이 평안해져서 더 이상 낭만을 추구할 수도 없었음을 알 수 있다. 불문에 귀의하여 모든 것을 비운 것도 이 시기의 주요 심리상태이니, 모든 것이 담담한 상태에서 더욱 깊고 그윽한 깨달음을 얻은 것 같다. 이러한 점들이 그의 만년 서예창작의 중요한 주관적 또는 객관적 원인이라 하겠다.

이 작품에서 선의 형태와 필의를 보면, 회소가 운필할 때 팔꿈치의 작용을 많이 발휘하면서 심정은 상당히 평화로웠음을 알 수 있다. 이러한 방식은 다음과 같은 좋은 점들이 있다. 첫째, 필봉의 작용을 더욱 잘 발휘하여 필봉이 엎어지지 않도록 하면서 심하게 구부리지 않고 먹물을 보내 필봉의 힘을 강화할 수 있다. 둘째, 필세를 곧게 일으켜서 떨어뜨리니 이른바 장봉 또는 노봉이라 것에 더 이상 의식할 필요가 없다. 붓을 내림에 자연히 포만하고 원숙하며, 붓을 들어 전환을 하는 것도 비교적 자유롭고 마음에 따라 할 수 있다. 셋째, 운필과정에서의 평면운동과 제안의 동작도 팔꿈치에 따라 이루어지기 때문에 대부분의 행필 형태가 곧거나 곧지 않은 상태에 있어 강한 필획의 암시성을 증가시킬 뿐만 아니라 많은 선들에서 마치 오래된 등나무와 같은 경지가 나타난다. 이러한 경지는 사람을 더욱 감동시키면서 필묵에서 함유된 의미를 더욱 강화시킨다. 이는 일반 초서에서 보기 어려운 것으로 회소의 새로운 공헌이라 하겠다.

용필에서 회소는 매우 간결하면서 정련된 솜씨를 보여주고 있다. 불필요한 견사로 필획을 연결시키는 것은 모두 없애버려 겉으로는 한 글자씩 쓴 것 같으나 위아래의 기맥이 연결되지 않은 곳이 하나도 없다. 내부의 고리는 매우 작아 거의 함께 싸인 느낌이 있으나 외부의 고리를 넓게 펼쳐 많은 공간을 남기는 교묘한 솜씨를 발휘하여 매우 의외적인 효과를 나타냈다. 점은 봉망을 드러내지 않으면서 성정과 자태의 묘함을 나타내어 원숙하고 함축적이면서 조용한 가운데 생기를 얻고 있다. 자간과 행간의 거리는 비교적 산뜻하다. 비록 글씨 크기의 변화가 비교적 크더라도 견사로 필획을 잇는 것이 매우 적어 잡된 것이 없고 고고하면서 평담하여 가식을 버리고 원래의 순수하고 순박한 상태로 돌아가는 경지와 같다.