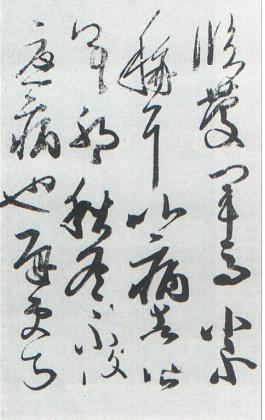

21. 尊體安和帖(南北朝, 宋, 王慈)

당나라 무후측천이 만세통천(萬歲通天) 2년(697)에 왕희지의 후예인 왕방경(王方慶)에게 왕희지의 글씨를 수집하라 함에 그는 왕씨 문중 28사람의 작품 10권을 바쳤다. 무후측천은 중서사인인 최융(崔融)에게 『보장집(寶章集)』에 그 일을 기록하게 하고 다시 왕방경에게 하사했다. 이것을 『만세통천첩(萬歲通天帖)』 또는 『왕씨보장집(王氏寶章集)』이라 한다. 그러나 진적은 이미 없어졌고 지금 전하는 것은 쌍구전묵본으로 7명의 작품 10첩이다.(王羲之 2帖, 王薈 1첩, 王徽之 1帖, 王獻之 1帖, 王僧虔 1帖, 王慈 3帖, 王志 1帖) 이는 명나라 구모본(鉤摹本)이라 역대로 중시하지 않았지만 이 글씨들은 원적을 구모(鉤摹)한 것이라 왕씨 서풍을 연구하는 데에 가치가 있는 자료이다. 이 작품은 송나라 악가(岳珂)가 소장하다가 청나라 내부에 들어갔으며 현재 요령성박물관에 수장되어 있다.

왕자(王慈, 451-491)의 자는 백보(伯寶)이고 낭야 사람이며 왕승건의 아들이다. 벼슬은 동해태수를 지냈으며 당시 글씨로 이름이 있었다. 장회관은 『서단』에서 “왕자 또한 글씨를 잘 썼는데 사초종(謝超宗)이 일찍이 왕자에서 ‘경의 글씨는 부친에 비해 어떠한가?’라고 물음에 ‘나는 아직 부친에 미치지 못하니 마치 닭이 봉황에 미치지 못함과 같다.’라고 답하니 당시 사람이 명답이라 했다.”라고 했다. 진사(陳思)는 『서소사(書小史)』에서 왕자는 행서를 잘 썼다고 했다. 『만세통천첩』에 그의 글씨 <존체안화첩(尊體安和帖)>, <백주첩(柏酒帖)>, <여비첩(汝比帖)> 3점이 수록되어 있다.

<존체안화첩>은 모두 12행으로 행초서이다. 왕자는 자신의 글씨가 부친인 왕승건에 미치지 못한다고 말했으나 이 작품과 왕승건의 <태자사인첩(太子舍人帖)>과 비교하면 풍운과 도량이 훨씬 앞선다. 전해지는 작품을 보면 서풍은 대체로 같으며 자유분방하면서 구속받지 않는 명사의 풍모가 있고 쇄탈하면서 질탕하여 서예사에서 매우 두드러진다. 자세히 보면 ‘이왕’과는 다른 길에 속하며 웅장하고 표일함이 뛰어난다. 용필을 보면 크게 일으켜 내림에 무르익음이 통쾌하고 사전(使轉)은 웅강하여 필력이 있다. 중봉으로 역세를 취하는 운필을 위주로 했고 수필은 역방향으로 가거나 혹은 직접 들어 깨끗하고 날카로운 모양을 나타냈다. 그러므로 때때로 평평히 거두는 현상이 나타나니 ‘之, 耳’자 등이 그러하다. 절법(折法)은 먼저 붓을 들어 붓끝이 이르게 한 뒤에 추세를 이어서 붓을 눌러 날카롭고 강한 힘을 나타냈다. 자태는 온전히 필세에 나와 혹 크고 작고 바르고 기울고 가는 것이 마치 한줄기 연기와 같다. 무거운 것은 눌러 붓 뒤꿈치가 이르게 하고 리듬을 강렬하게 하여 기세가 웅장하도록 했다. 앞의 3행은 협조를 이루지 않은 것 같으나 뒤로 갈수록 더욱 조화를 이루며 곳곳에서 영활한 느낌을 주고 있다. 주목할 점은 똑같이 크게 머무르고 꺾더라도 왕자의 작품은 필묵이 무르익은 서권기를 느끼게 하여 거칠고 속된 느낌이 들지 않는다. 이는 이후 광일(狂逸)한 글씨와 비교하면 완전히 다른 풍격이다.

'서론과 글감 > 서론광장' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 23. 석문명(南北朝, 北魏, 王遠) (0) | 2009.06.10 |

|---|---|

| [스크랩] 22. 시평공조상기(南北朝, 北魏, 陽文正) (0) | 2009.06.10 |

| [스크랩] 20. 찬보자비(晉) (0) | 2009.06.10 |

| [스크랩] 19. 압두환첩(晉, 王獻之) (0) | 2009.06.10 |

| [스크랩] 18. 낙신부십삼행(晉, 王獻之) (0) | 2009.06.10 |