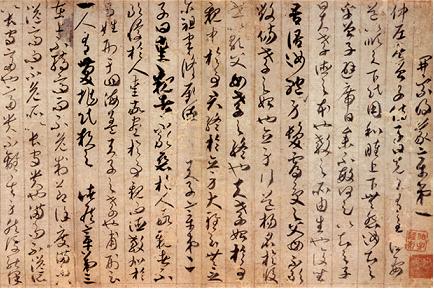

44. 孝經(唐, 賀知章)

이 작품은 당나라 하지장이 쓴 것이라 전해진다.

하지장(賀知章, 659-744)의 자는 계진(季眞)이며 월주영흥(越州永興, 지금의 浙江省 蕭山) 사람이다. 그는 당나라의 유명한 시인이자 서예가였다. 그는 소년시절부터 문사로 이름이 있었고 후에 ‘청담풍류(淸談風流)’로 존경을 받았다. 증성(証聖, 695) 때 진사가 되어 장열(張說)의 추천으로 여정전서원수서(麗正殿書院修書)에 들어가 『육전(六典)』, 『문찬(文纂)』을 지었다. 개원(開元) 13년(725)에 예부시랑(禮部侍郞)에 올라가 후에 비서감(秘書監)을 지냈다. 하지장은 성격이 활달해서 스스로 ‘사명광객(四明狂客)’이라 했으며, 만년에는 더욱 방종해졌다. 천보(天寶, 742-756) 초에 경호(鏡湖)에 은거해서 이백, 장욱과 어울려 ‘음중팔선(飮中八仙)’이라 불렸다.

<효경>은 종이에다 초서로 417자를 32행에다 쓴 작품이며 『선화서보(宣和書譜)』에 수록되어 있다. 권말에는 소해서로 ‘建隆三年冬十月重粘表, 賀監墨迹’이란 14글자가 씌어져 있다. 대략 일본 평안(平安, 北宋後期) 후기에 일본으로 건너가 현재 일본 황실에 수장되어 있다.

성당 때 하지장은 글씨로 명성이 높았는데, 특히 그의 초서는 문든 취하면 글을 따라 붓이 쉬지 않고 이어졌을 정도였다. 일찍이 장욱과 어울리면서 민간의 담과 깨끗한 휘장을 보면 흥분을 하며 휘호를 하기도 했다. 그리고 글씨를 쓰기 전에 종이가 얼마나 있는가를 물은 다음 글씨를 쓰다가 종이가 떨어지면 말도 하지 않고 붓을 놓았다. 글씨의 명성은 거의 장욱과 어깨를 나란히 했으며, 당시 대시인들이 시를 지어 그의 글씨를 찬양하기도 했다. 이백은 <송하빈객귀월(送賀賓客歸越)>이란 시에서 “경호의 흐르는 물이 맑은 물결을 출렁거리자, 하지장이 돌아오는 배에서 흥이 낫도다. 산음의 도사와 만약 서로 보았다면 마땅히 『황정경(黃庭經)』을 써주고 흰 거위와 바꾸었을 것이네[鏡湖流水漾淸波, 狂客歸舟逸興多. 山陰道士如相見, 應寫黃庭換白鵝].”라고 했다. 전설과 글씨의 명성으로 보면, 하지장의 글씨는 마땅히 매우 정채하기 그지없을 것이나 세상에 전하는 <효경>은 결코 이에 합하지 않는다.

이 작품은 행기가 매우 좋고 글자마다 연결되며 한 기운으로 써내려갔다. 사용한 붓은 강하고 봉망은 뾰족하며 필세가 굳세고 명쾌하다. 속도는 매우 빠르게 써서 마치 생각을 하지 않은 것 같으니 아마도 내용과 용필에 대한 숙련이 이미 경지에 이른 것 같다. 점과 획은 깨끗하고 붓을 곧게 들어 눌렀으며, 사전을 한 뒤에 때때로 누른 연후에 위로 뒤집어 꺾어 붓의 성질에 합했다. 점과 획 사이에 우연히 장초 필법의 남긴 뜻이 있다. 봉망을 밖으로 드러내어 통쾌한 맛을 나타냈다. 리듬이 명쾌하고 자유분방하게 써서 혹 가늘기가 터럭 같고 혹 무겁기가 구름을 누른 것 같아 노래와 춤을 추며 흥분한 느낌을 나타내는 것 같다. 그러나 자세히 보면 용필과 결구는 매우 간단하고 천편일률적이며 모두가 한결같다. 이중에는 서로 같은 글자가 많으나 모두가 같은 필법, 결구, 면모를 나타내어 매우 단조롭다. 전체적으로 보면 하지장의 글씨라고 보기에는 많은 무리가 따르지만 당나라 사람이 쓴 것만은 확실하다. 이는 아마도 경생(經生)이 썼을 가능성이 있다. 그러나 경생체의 서사규율과 일치하지 않은 것을 보면 아직 더 많은 연구가 필요하다.

'서론과 글감 > 서론광장' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 46. 고시사첩(唐, 張旭) (0) | 2009.06.11 |

|---|---|

| [스크랩] 45. 녹산사비(唐, 李邕) (0) | 2009.06.11 |

| [스크랩] 43. 신행선사비(唐, 薛稷) (0) | 2009.06.11 |

| [스크랩] 42. 서보(唐, 孫過庭) (0) | 2009.06.11 |

| [스크랩] 41. 도인법사비(唐, 歐陽通) (0) | 2009.06.11 |