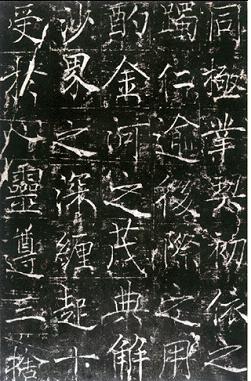

43. 信行禪師碑(唐, 薛稷)

이 비는 설직의 대표작이다.

설직(薛稷, 649-713)의 자는 사통(嗣通)이고 포주분음(蒲州汾陰, 지금의 山西省 寶鼎) 사람이다. 그는 설도형(薛道衡)의 증손자이며 위징(魏徵)의 외손자로 초당사대가의 한 사람이다. 벼슬은 중서사인(中書舍人), 태상소경(太常少卿), 예부상서(禮部尙書), 태자소보(太子少保)에 이르렀기 때문에 ‘설소보(薛少保)’라고 불린다. 설직은 옛것을 좋아하고 우아하였으며 어렸을 때 문장으로 이름이 있었다. 외조부인 위징의 집에 구양순, 우세남, 저수량의 묵적이 많이 있어 설직은 정성을 다해 이를 임서했고 필치가 굳세어 당시 소중한 대접을 받았다. 그는 저수량의 글씨에서 많이 득력했기 때문에 당시 “저수량 작품을 사면 설직을 얻어 그 절도를 잃지 않는다[買褚得薛, 不失其節].”라는 말까지 나올 정도였다. 당 예종 때 두회정안(竇懷貞案)에 연루되어 감옥에서 죽었다.

<신행선사비>는 설직의 대표작인데 저수량 글씨와 가장 가깝다. 이 비는 당나라 신룡(神龍) 2년(706)에 세워졌는데, 이정(李貞)이 글을 짓고 설직이 글씨를 썼다. 원석은 이미 없어졌고 단지 청나라 하소기(何紹基)가 소장했던 고본만이 세상에 전해지며 모두 1,800여 자가 있다. 이는 현재 일본의 대곡(大谷)대학교에서 수장하고 있다.

평론가 대부분은 설직이 저수량의 의발을 전수했다고 한다. 장회관은 『서단(書壇)』에서 “글씨는 저수량을 배웠으며 특히 기이한 아름다움이 뛰어났다. 필획의 골육이 스승의 반을 얻었으니 가히 저수량의 고제자라 할 수 있으며 당시 높은 대접을 받았다.”라고 했다. 그러나 동유(董逌)는 그렇지 않다고 하면서 『광천서발(廣川書跋)』에서 다음과 같이 말했다.

설직의 글씨는 구양순, 우세남, 저수량, 육간지에서 나왔기 때문에 근거를 찾을 수 있다. 그러나 사승의 혈맥을 보면 저수량이 가장 가깝다. 용필이 섬세하고 파리하며 결체는 소통을 이루어 스스로 별도의 일가를 이루었다. 그러나 세상에서는 혹 파리함이 지나치고 법을 이루지 못했다고 말하는 사람도 있다. 유덕승(劉德昇)이 서예가의 종사가 되자 종요(鍾繇)와 호소(胡昭)가 그에게 배웠으나 호소는 살찌고 종요는 파리한 것으로 각각 한 체를 얻었다. 후세에 호소가 종요에 미치지 못한다고 말하는 사람이 그 필의를 보면 할 말이 없을 것이다.

이 말은 비교적 타당하다. 설직의 글씨가 비록 저수량을 닮았으나 골격에서 크게 다른 정취가 나타난다. 이는 마치 손과정의 글씨가 가장 왕희지를 닮았으나 필묵의 정취는 끝내 왕희지와 다른 것과 같다. 그 관건은 바로 ‘의(意)’라는 한 글자에 있다. ‘의’가 다르면 기운과 풍격이 자연 다르게 마련이다.

파리하고 굳센 것을 숭상하는 것이 이 시기의 중요한 특징이다. 설직이 그러했을 뿐만 아니라 그의 사촌형 설요(薛曜) 또한 그러했다. 설요가 쓴 <하일유석종시(夏日遊石淙詩)>는 파리하고 굳세면서 근력을 품고 골력을 드러낸 것으로 ‘유체(柳體)’와 ‘수금체(瘦金體)’의 선구가 되었다. 그러나 설직은 단지 저수량의 기초 위에서 풍요롭고 윤택함을 버리고 근골만 얻어 붓을 일으키고 엎고 전절하는 곳에서 분명히 필치를 나타내어 자신의 영혼을 표현했다. 그러므로 설직은 저수량 글씨의 전파자이며 크게 선전한 사람이라고 하는 것이 비교적 적절한 표현일 것이다.

용필을 보면 기필, 수필, 전절이 모두 저수량 필법과 일맥상통하나 행필에서 파란과 기복의 형세가 있다. 필의는 마치 등나무 줄기와 같아 구부러지게 꺾는 가운데 강인한 굳셈이 있고 평평하고 곧지 않은 가운데 굳세고 표일한 형세가 있다. 그러므로 설령 점과 획이 매우 섬세하고 파리하더라도 단조롭고 얇은 느낌이 전혀 없다. 이러한 특징은 저수량 글씨에서는 없고 설직이 독창적으로 창출했으며 이후 황정견에게 많은 영향을 주었다.

저수량 글씨와 또 다른 점은 결체가 소통하다는 것이다. 저수량 글씨는 비록 성글고 파리한 것이 뛰어났으나 이러한 성글음은 안이 조밀하고 밖이 성근 기초에서 건립된 것이다. 그러나 설직의 글씨는 성글면서 벌려져 있으니 이는 안이 성글고 밖이 조밀한 데서 비롯된 것으로 소통과 파리함 안에는 웅장하고 강한 기운이 감춰져있다. 이는 ‘안체(顔體)’ 결구의 형성에 잠재적인 영향을 주었다.

'서론과 글감 > 서론광장' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 45. 녹산사비(唐, 李邕) (0) | 2009.06.11 |

|---|---|

| [스크랩] 44. 효경(唐, 賀知章) (0) | 2009.06.11 |

| [스크랩] 42. 서보(唐, 孫過庭) (0) | 2009.06.11 |

| [스크랩] 41. 도인법사비(唐, 歐陽通) (0) | 2009.06.11 |

| [스크랩] 40. 이정비(唐, 王知敬) (0) | 2009.06.11 |