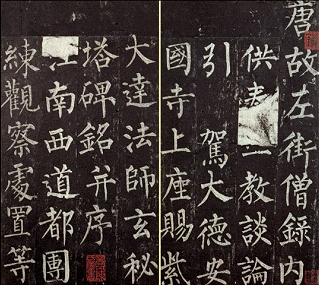

54. 玄秘塔碑(唐, 柳公權)

당나라 서예가 후세에 큰 영향을 준 사람은 구양순, 저수량, 안진경 이외에 당연히 유공권을 꼽을 수 있다. 특히 그의 해서는 힘써 당시 폐단을 바로잡고 비속(肥俗)한 것을 수경(瘦硬)한 것으로 변화시켜 독창적인 풍격을 창조함으로써 안진경과 이름을 나란히 하여 ‘안근유골(顔根柳骨)’이라 불렸다.

유공권(柳公權, 778-865)의 자는 성현(誠懸)이고 경조화원(京兆花園, 지금의 陝西省 耀縣) 사람이다. 헌종 원화(元和, 806-820) 연간에 진사가 되어 비서성교서랑(秘書省校書郞)이 되었다. 목종이 즉위하자 유공권을 불러 “사찰에서 그대의 필적을 보고 생각한 지 오래되었다.”라고 하며 당장 우습유(右拾遺)에 봉하고 한림시서학사(翰林詩書學士)에 충원했다. 목종이 하루는 유공권에게 용필법을 묻자 유공권은 “마음이 바르면 붓이 올바르니 이것이 법이 될 만합니다.”라고 대답하자 목종은 얼굴을 고치면서 ‘필간(筆諫)’이라 했다. 이는 후일 서단의 아름다운 이야기로 전해지고 있다. 문종(文宗, 827-840) 연간에는 간의대부(諫議大夫)를 역임했고, 무종(武宗, 841~846) 연간에는 우산기상시(右散騎常侍)를 지내면서 여러 번 하동군(河東郡)에 봉해졌으며 나중에는 태자소사(太子小師)까지 지냈다. 유공권은 평소에 간언을 서슴지 않아 사람들의 존경을 받았으며, 유하동(柳河東) 또는 유간의(柳諫議) 혹은 유소사(柳小師)라고도 불렸다. 전해지고 있는 그의 작품으로는 <금강경(金剛經)>, <현비탑비(玄秘塔碑)>, <신책군비(神策軍碑)>, <대당형원관종루명병서(大唐逈元觀鐘樓銘竝序)> 등이 있다.

<현비탑비>의 전체명칭은 <당고좌가승록내공봉지교담론가대덕안국사상좌사자대달법사현비탑비명병서(唐故左街僧錄內供奉之敎談論駕大德安國寺上座賜紫大達法師玄秘塔碑銘竝序)>로 당나라 회창원년(會昌元年, 84) 12월에 세웠다. 배휴(裵休)가 글을 짓고 유공권이 해서로 28행에다 행마다 54자씩을 썼으며 전액도 아울러 썼다. 이 비는 현재 서안의 비림에 있다. 이 비를 쓸 때 유공권의 나이 64세로 서풍은 이미 완전히 성숙된 상태이다. 왕세정(王世貞)은 『엄주산인고(弇州山人稿)』에서 “이 비는 유공권의 글씨에서 가장 근골을 드러낸 것으로 굳세고 아름다우면서 진나라 법까지 크게 변화했다.”라고 했다. 양동서(梁同書)는 『빈라암논서(頻羅庵論書)』에서 “이 비는 가장 부드러운 붓을 썼는데 미불이 악찰이라 비난한 것은 지나치다. 붓이 부드러울수록 더욱 곧고, 붓을 일으킴에 필획마다 일어나는 곳에서 필봉이 모인다.”라고 했다.

유공권 글씨의 특징은 하나가 골력이고, 다른 하나가 결구이다.

용필은 마치 못과 철을 자른 듯 하고 기필은 비록 장봉을 사용했으나 처음부터 끝까지 강하고 모나면서 날카로운 느낌을 주고 있다. 행필은 굳세기가 마치 활시위와 같고 전절이 분명하다. 행필에서 골을 얻고 사전에서 육을 얻어 굳세고 풍골이 늠름하며 곳곳에서 맑고 강하면서 우아하고 바른 기를 나타내고 있다. 그는 형세에 따라 형태나 필세를 나타낸 것이 아니라 필획마다 마치 어떻게 하면 탑배를 잘할까를 보면서 썼기 때문에 필획 사이를 꿰뚫고 호응하는 것을 타파했다. 이는 유공권 글씨의 특색이면서 학서자들이 가장 어렵게 여기는 점이기도 하다. 왜냐하면 그의 해서를 배운 뒤에 행서로 전환시키려고 하면 매우 곤란하여 거의 성공한 사람이 없기 때문이다. 다른 면에서 볼 때 유공권의 해서는 비교적 도식적이어서 각 비의 용필과 결구가 대체로 같다. 이는 안진경과 크게 다른 점이기도 하다. 서풍으로 보면, 유공권의 글씨는 실제로 설요(薛曜)와 안진경으로부터 나왔음을 알 수 있다.

'서론과 글감 > 서론광장' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 56. 구화첩(五代ㆍ楊凝式) (0) | 2009.06.11 |

|---|---|

| [스크랩] 55. 천자문(唐ㆍ高閑) (0) | 2009.06.11 |

| [스크랩] 53. 소초천자문(唐, 懷素) (0) | 2009.06.11 |

| [스크랩] 52. 자서첩(唐, 懷素) (0) | 2009.06.11 |

| [스크랩] 51. 삼분기(唐, 李陽冰) (0) | 2009.06.11 |