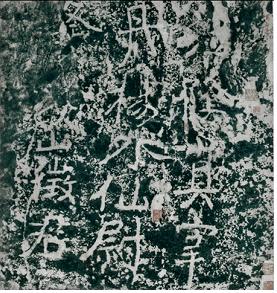

27. 瘞鶴銘(南北朝, 梁, 上皇山樵)

<예학명>은 유명한 마애각석으로 화양진일(華陽眞逸)이 짓고 상황산초(上皇山樵)가 썼다. 글씨는 행해서로 행마다 23-25자씩 12행을 썼다. 이를 쓴 시대와 서예가에 대해서는 의견이 분분하다. 황정견은 왕희지가 썼다고 했고, 황백사(黃伯思)는 양나라 도홍경(陶弘景)이 썼다고 했고, 구양수(歐陽脩)는 당나라 고황(顧況)이 썼다고 했고, 어떤 사람은 당나라 피일휴(皮日休)가 썼다고 했으며 지금까지 정론이 없다. 이 돌은 원래 단도(丹徒, 지금의 江蘇省 鎭江) 초산(焦山)의 서쪽 마애에 새긴 것으로 글씨는 왼쪽에서 오른쪽으로 썼다. 후에 산이 무너져 돌이 강에 떨어져 사람들이 알지 못했다. 북송 연간 어느 겨울에 물이 말랐을 때 어떤 사람이 강여울에서 누워있는 돌에 석각문자가 있는 것을 발견한 이후 사람들이 중시하게 되었다. 강희 52년(1713)에 진붕년(陳鵬年)이 사람을 모아 산에 옮긴 후에 정혜사(定慧寺)의 벽에 끼어 넣었다. 지금까지 잔석은 그대로 보존되어 있다. 돌이 오랫동안 물에 잠겨 있었고 후에 다시 사람들이 거듭 깎아내었기 때문에 글자가 대부분 훼손되어 본래의 면목을 이미 잃었다.

<예학명>이 발견된 이후 당시 문인 서예가들의 많은 주목을 끌었다. 황정견은 <악의론(樂毅論)>을 제발할 때 “작은 글자는 얼은 파리머리 만한 것이 없으니 <악의론>이 <유교경(遺敎經)>보다 낫고 큰 글자는 <예학명>보다 나은 것이 없다. 사람을 따라 계획을 세우면 끝내 뒷사람이 되니 스스로 일가를 이루어야 비로소 핍진한다.”라고 하며 <예학명>을 가장 높게 추앙했다. 아울러 그는 많은 시간을 들여 이를 공부여 마침내 송나라 대가가 되었다. 유희재는 『예개』에서 “<예학명>이 벗겨짐이 심하고 남아있는 글자가 비록 적지만 그 모습이 분명하고 기운과 형체가 크고 표일하여 무궁한 맛을 느낀다.”라고 했다.

<예학명>의 서풍을 보면 실제로 손을 따라 돌에 글씨를 쓴 작품에 속한다. 그러므로 글자는 때때로 크고 작으면서 구속됨이 없어 비록 해서처럼 보이나 실제는 행해서이다. 이런 필법은 엄숙한 비문에 비해 활발하고 방종하면서 표일하니 이것이 바로 <예학명>이 성공할 수 있었던 중요한 요인이기도 하다. 또한 송나라 사람이 의(意)를 추구했던 경지이기도 하다. <예학명>의 용필을 보면 <석문명>과 비슷하게 고박하고 표일하면서 매우 침착하고 세련되며 원필의 형세가 나는 듯 생동하다. 주요 필획은 때때로 펼치고 필의는 마치 노를 젓는 것 같으며 심원한 경지를 나타낸다. 결체는 너그럽고 흩어지는 것 같으면서도 합하고 평평한 속에 기이함을 추구하며 진솔한 성정을 다했다. 혹 방종하면서 글씨의 진정한 정취를 얻었고 착락하면서 성글고 질탕하며 기세는 컸다. 글자의 형체는 대소가 크게 다르며 영활한 변화를 나타냈다. 성글고 담담하면서 침착하고 굳센 속에 화려한 아름다움을 깃들였으며 허공에서 붓을 희롱하며 굳세고 웅건한 필력을 얻었다. 이외에 그 필세를 보면 운필이 매우 평온하여 마치 맑고 유창하며 순풍에 돛을 단것처럼 격하지 않으면서도 큰 도량을 가졌다. 필치는 심후하고 굳센 풍격을 나타내며 형체의 태세는 표일했다. 그러나 성정은 자연스러움을 나타내어 마치 신선이 하늘을 나는 듯 했다. 비록 <석문명>과 같은 점이 있으나 성정은 판이하게 다르다.

'서론과 글감 > 서론광장' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 29. 진초천자문(隋, 智永) (0) | 2009.06.10 |

|---|---|

| [스크랩] 28. 용장사비(隋) (0) | 2009.06.10 |

| [스크랩] 26. 장흑녀묘지(南北朝, 北魏) (0) | 2009.06.10 |

| [스크랩] 25. 장맹룡비(南北朝, 北魏) (0) | 2009.06.10 |

| [스크랩] 24. 정문공비(南北朝, 北魏, 鄭道昭) (0) | 2009.06.10 |